Vorwort des Herausgebers Birol Kilic

Immanuel Kant und die Kritik der Kochkunst

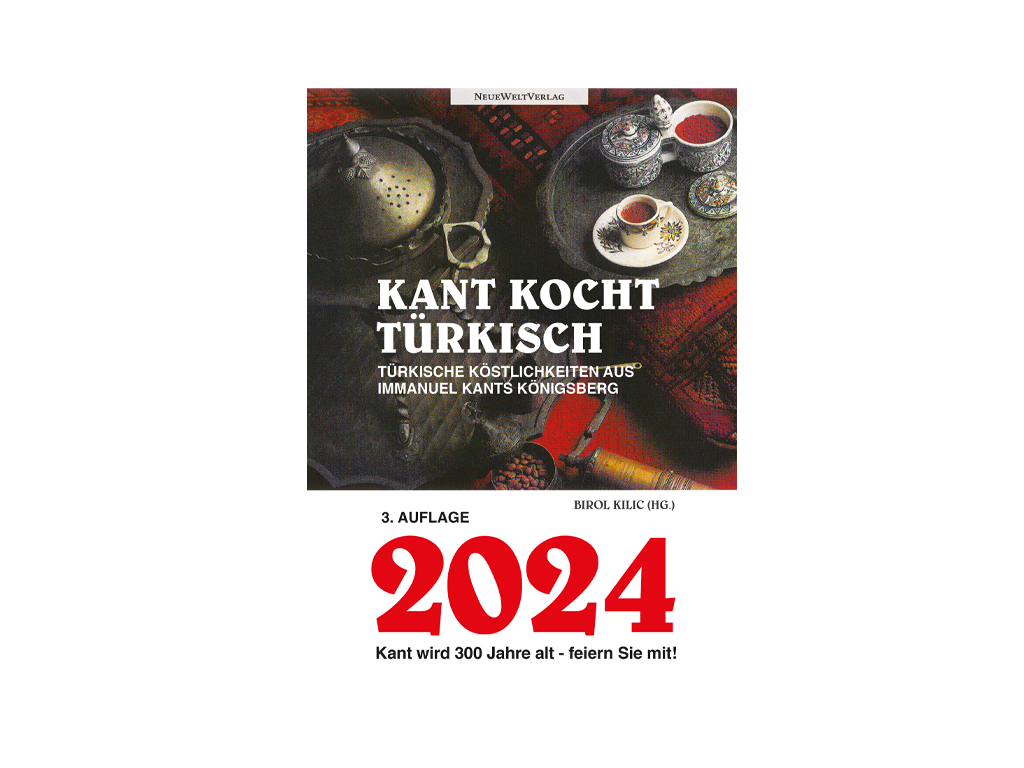

Als Neue WeltVerlag freuen wir uns sehr, Kants kritische Philosophie im Spiegel der türkischen Küche unter dem Titel „Kant kocht türkisch“ bzw. „Kant schmackhaft machen“ herauszugeben. Der Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) wäre am 24. April 2024 dreihundert Jahre alt geworden. Über den Aufklärer des Abendlandes, der auch dem Orient gegenüber sehr positiv eingestellt war, wird in den nächsten Jahren hoffentlich noch mehr zu lesen und zu hören sein.

Anlässlich des bevorstehenden Jubiläums am 22. April 2024 wollten wir ab 2017 eine Reihe von Büchern über Kant herausgeben, um seinen zu Lebzeiten erworbenen Ruf als „Weltweiser“ von Wien aus in Erinnerung zu rufen. Wir wollen seine zeitlosen Ideen aber nicht nur verbreiten, sondern auch in die Praxis umsetzen. Das ist nicht einfach. Aber einen Versuch wert. So enthält seine „Kritik der praktischen Vernunft“ ein Loblied auf die Pflicht und schließt mit sehr nachdenklichen und geradezu göttlichen Worten: „Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer Bewunderung und Ehrfurcht: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.“

Kant: „Aber uns schon für moralisiert zu halten, daran fehlt noch sehr viel.“

Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant ist zweifellos einer der bedeutendsten Aufklärer des Abendlandes. Seine ostpreußische Heimat war im 18. Jahrhundert einer der fortschrittlichsten Orte der Welt. Kant hat die Französische Revolution miterlebt. Betrachtet man die Zitate des Dichters und Denkers aus heutiger historischer Perspektive, erscheint die zerstörerische Rolle Deutschlands in den beiden Weltkriegen umso erschütternder.

Als „Hausphilosoph der Deutschen“ hat Kant schon früh die Dialektik der Aufklärung vorweggenommen und darauf hingewiesen, dass der instrumentelle Gebrauch der Vernunft in ihr Gegenteil umschlagen kann. Der große Philosoph, Denker und Dichter wurde schon zu Lebzeiten so häufig zitiert, dass ihm eine sehr lange Aktualität und Bedeutung vorbestimmt war. Von den beiden Weltkriegen hat man im 18. Jahrhundert weder geträumt noch sie in diesem Ausmaß erwartet oder gar für möglich gehalten. Mit dem folgenden wichtigen Zitat hat Kant im 18. Jahrhundert die gesamte Menschheit, vor allem aber die entwickelten Länder und insbesondere sein eigenes Volk eindringlich gewarnt: „Wir sind durch Kunst und Wissenschaft in hohem Grade gebildet. Wir sind zivilisiert, bis zur Überspanntheit, bis zu allerlei gesellschaftlichem Anstand und Schicklichkeit. Aber uns schon für moralisiert zu halten, dazu fehlt uns noch sehr viel“.

Moral als Kompass?

Insbesondere die Moral- und Ethikphilosophie Kants, allen voran sein kategorischer Imperativ mit den Konstanten des guten Willens und der Verantwortung, gewinnt in unserer zunehmend heuchlerischen Welt wieder an Bedeutung. In seiner „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ stellt Kant die These auf: „Es ist nichts in der Welt, ja überhaupt außerhalb derselben zu denken, was ohne Einschränkung für gut gehalten werden könnte, als allein ein guter Wille“.

Im weiteren Verlauf entwickelt Kant die These, dass der gute Wille das höchste Gut sei. Wer den Sinn der Moral deuten und anwenden oder als Kompass benutzen will, kommt an Kant nicht vorbei. Er erläutert die Voraussetzungen der Sittlichkeit: „Eine Sittlichkeit, die mehr als eine Illusion sein will, muss also von menschlichen Wünschen und Neigungen unabhängig sein. Von Sittlichkeit kann nur die Rede sein, wenn sie allgemeinen Gesetzen folgt, die ihren Grund in der ‚reinen Vernunft‘ haben.“

Kant regt hier zu weiteren Fragen an: „Ist aber Heuchelei nicht die Sprache der Verderbten? Gibt es Wahrheit ohne Liebe? Ist nicht die Liebe und der ‚gute Wille‘ die erste Wahrheit?“ Damit führt er uns zur Lehre Jesu. Jesus von Nazareth ermahnt uns, dass nicht nur der gute Wille oder Gesetze und Vorschriften zählen, sondern letztlich die gute Tat. Das sind eigentlich die Wurzeln der drei Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam. Jedenfalls verbindet der Gott, an den Jesus glaubt, die drei Religionen. Das ist mehr als genug, um hier vernünftig und tugendhaft miteinander umzugehen.

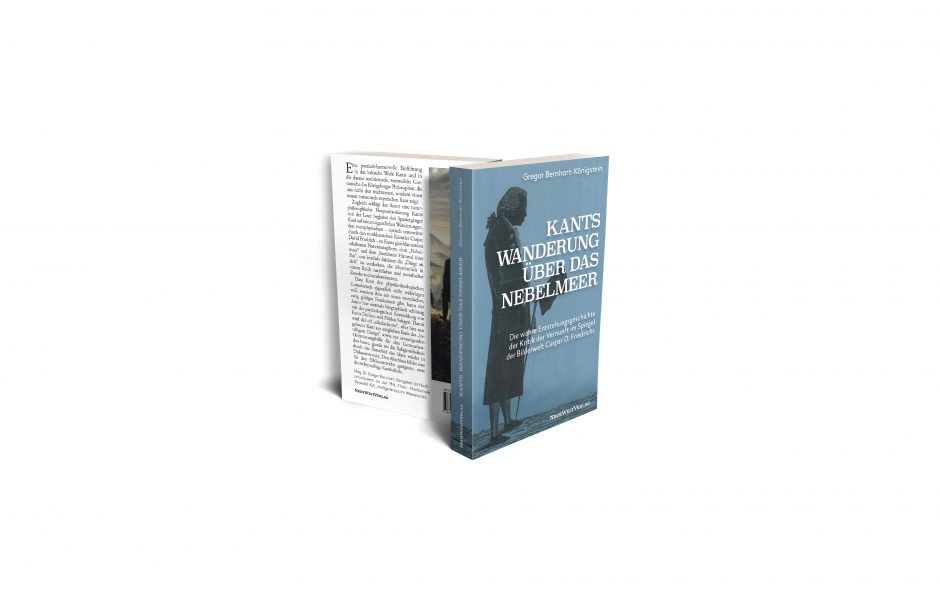

Kants Wanderung über das Nebelmeer und neue Erkenntnisse

Bereits im Jahr 2017 durften wir, der Neue Welt Verlag aus Wien, ein Buch über Immanuel Kant mit dem Titel Kants Wanderung über das Nebelmeer“ des Kunsthistorikers und Philosophen Gregor Bernhart-Königstein veröffentlichen. In diesem Werk wurde die Entstehungsgeschichte des berühmten Buches „Die Kritik der reinen Vernunft“ im Zusammenspiel mit der Bildwelt des Malers Caspar David Friedrich untersucht. Ziel des Buches war es, den oft „säkularisierten“, aber neu gelesenen Kant zur möglichen Grundlage des „Intelligent Design“ und zur ermutigenden Orientierungshilfe für den „Gottsuchenden“ und auch den „Gottverneinenden“ mit Hilfe der transzendentalen Wende zu machen, gerade jetzt, wo die Religionsfreiheit durch das Sittenbild des Islam wieder zur Diskussion steht.

Hier zeigt sich, dass der Begriff „transzendental“ bei Kant in engem Zusammenhang mit der berühmten Formulierung einer „Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis“ zu sehen ist. Kants Frage nach der Bedingung der Möglichkeit unserer Erkenntnis von Gegenständen führt ihn zum Subjekt der Erkenntnis bzw. zu unserem eigenen Bewusstsein. Nicht einfach mit einem so großen Ego oder inneren Schweinehund. Unsere Erkenntnis von Gegenständen hängt von uns selbst ab und ist daher eine aktive Leistung von uns als erkennendem Subjekt. Mehr Info

Tugendhaftigkeit und kosmopolitischer Lebensstil

Als Neue Welt Verlag in Wien haben wir festgestellt, dass Kant dem Orient, den Muslimen, mit großem Interesse und Sympathie begegnet ist. Dass Kant den physikotheologischen Gottesbeweis eigentlich nicht widerlegen, sondern auf ein neues, ewig gültiges moralisches Fundament stellen will, wurde in Bernharts Buch erstmals geographisch schlüssig und unter Berücksichtigung der psychologischen Entwicklung von Kants Denken und Fühlen nachgewiesen.

In unserem neuen, etwas ungewöhnlichen Kochbuch wollen wir darauf Bezug nehmen, wie Kant auf seinen täglichen Nachmittagsspaziergängen über Gesprächsthemen für das nächste Mittagessen nachdachte.

Der Titel „Kant kocht türkisch“ wirft die berechtigte Frage auf, was Kant mit der türkischen Küche und dem Essen an sich zu tun hat. Die Antwort liegt in der Bedeutung, die das Essen für den großen Denker hatte. Kant beschäftigte sich nicht nur mit der richtigen Ernährung, sondern auch mit den Umständen, unter denen die Mahlzeit eingenommen werden sollte. Da er sich so intensiv mit diesen Themen auseinandersetzte, wurde ihm von Zeitgenossen sogar – ernsthaft oder scherzhaft – nahegelegt, eine „Kritik der Kochkunst“ zu verfassen. Darüber hinaus pflegte Kant bereits im Königsberg des 18. Jahrhunderts als „Weltmann“ einen kosmopolitischen Lebensstil. Da Königsberg eine Küstenstadt war, trafen sich in der Metropole Menschen aus den verschiedensten Ländern der Welt und brachten neue Gewürze und Esskulturen mit, darunter auch einige aus der Türkei bzw. dem Osmanischen Reich. Dementsprechend war auch die Gästeliste seiner regelmäßig zelebrierten Mittagstische von nationaler, sozialer und beruflicher Vielfalt geprägt. Bei Kants mittäglichen Zusammenkünften achtete der Gastgeber auf eine sorgfältige Auswahl seiner Gäste, um auch unterschiedliche Menschen um sich zu haben. Kant legte auch großen Wert darauf, gegensätzliche Meinungen zu versammeln, um die Tischgespräche abwechslungsreich und anregend zu gestalten.

Zu seinen Gästen zählten der Jurist, Kriegsrat und Schriftsteller Johann Georg Scheffner, der Physiker und Bibliothekar Karl Daniel Reusch, der Mathematiker Johann Friedrich Gensichen und der Theologe und Orientalist Johann Gottfried Hasse. Dies sind nur einige Beispiele, denn die Vielfalt der Fachgebiete ist erstaunlich, ebenso wie die Zahl berühmter Wissenschaftler, die aus dieser fruchtbaren Zeit hervorgingen. Aber auch Ärzte, Offiziere, Geistliche oder Kaufleute gehörten zu den Gästen.

Ein Österreicher an Kants Mittagstisch: Gottfried Wenzel von Purgstall (1773-1812)

Im Laufe der Jahre vertiefte sich Kants Wissen auf vielen Fachgebieten, und er war dafür bekannt, dass er sich über jedes Thema ausgiebig auslassen konnte. Allerdings wurde ihm immer wieder vorgeworfen, er wolle das Gespräch bestimmen und müsse immer Recht haben. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des steirischen Grafen Gottfried Wenzel von Purgstall (1773-1812). Als dieser in Königsberg weilte, wurde er von Kant eingeladen, ärgerte sich aber im Nachhinein über seinen Gastgeber, der ständig redete und alles besser zu wissen schien. Kant widersprach Purgstall sogar in Fragen, die die Steiermark, also die Heimat seines Gastes, betrafen. Dennoch war Purgstall überrascht von Kants umfangreichen Detailkenntnissen über die steirische Landeshauptstadt Graz.

Kants Mittagstisch

Kant hatte schon früh beschlossen, ein langes Leben führen zu wollen. Bei der Umsetzung dieses Vorhabens stützte er sich stark auf das damals sehr bekannte und 1796 gedruckte Buch „Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern“ des Arztes Christoph Wilhelm Hufeland (1762-1836), zu dessen Patienten auch Goethe, Schiller, Herder und Wieland zählten. So postulierte Hufeland: „Wer alt werden will, soll langsam essen“ (1), und Kant nahm sich dies zu Herzen. Einer der zahlreichen Gäste beschrieb Kants Verhalten bei Tisch folgendermaßen: „Er aß nicht nur mit Appetit, sondern mit Sinnlichkeit […] Der untere Teil seines Gesichtes, die ganze Peripherie der Kinnbacken, drückte die Wollust des Genusses in unverkennbarer Weise aus“. (2)

Was der Gast offenbar nicht wusste, war, dass Kant zu diesem Zeitpunkt bereits seit etwa 24 Stunden nichts mehr gegessen hatte, was wohl auch zu seiner genussvollen Art der Nahrungsaufnahme beitrug.

Der Philosoph war der Ansicht, dass eine Mahlzeit am Tag dem Körper zuträglicher sei als mehrere, wie er in einem Antwortschreiben auf Hufelands Buch, das im „Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst“ abgedruckt wurde, ausdrücklich erklärte. (3) Generell propagierte Kant in diesem Antwortschreiben die Einhaltung eines streng geregelten Tagesablaufs, wie er ihn auch selbst praktizierte. Er ließ sich täglich gegen 4.45 Uhr wecken, machte zu einer festgelegten Zeit seine Spaziergänge und ging pünktlich um 22 Uhr zu Bett. Das ausgedehnte Mittagessen, das immer pünktlich um 12.45 Uhr begann und zu dem erlesene Gäste geladen waren, bildete den wichtigsten Teil des Tages.

Kant hatte nicht nur sehr konkrete Vorstellungen von der richtigen Ernährung, sondern widmete auch den Begleitumständen des Mittagessens große Aufmerksamkeit. Es war Kant sehr wichtig, niemals allein zu essen. Allein mit seinen Gedanken an einem verlassenen Tisch zu sitzen, empfand er als anstrengend, weshalb er großen Wert darauf legte, dass Gäste am Tisch saßen, die mit ihren Gesprächen für Zerstreuung sorgten. Auch über die Tischgespräche machte sich Kant ausführliche Gedanken. So war es ihm wichtig, dass alle bei Tisch miteinander reden konnten und die Gesellschaft nicht in kleine Grüppchen zerfiel. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Anzahl der jeweils geladenen Gäste, die sich immer zwischen der Zahl der Grazien – also drei – und der Zahl der Musen – also neun – bewegen sollte. Kant selbst hatte in seinem Haushalt sechs Gedecke – also die goldene Mitte.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Tischgesprächs war für Kant, dass es mit einer gewissen Leichtigkeit und Freiheit einhergehen sollte. Das Tischgespräch sollte als ein Spiel angesehen werden, in dem kein Streit entsteht. Sollte es doch einmal zu einer ernsthaften Auseinandersetzung kommen, so sollte diese am besten durch einen Scherz beendet werden, um die gegensätzlichen Standpunkte zu versöhnen. Das gemeinsame Essen bot also den Rahmen für einen Meinungsaustausch, bei dem nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden musste. Nicht die ernsthafte, tiefgründige Auseinandersetzung mit Argumenten und Gegenargumenten steht im Mittelpunkt des Gesprächs, und das gemeinsame Mahl soll auch nicht nur „die leibliche Befriedigung – die jeder auch für sich haben kann -, sondern das gesellige Vergnügen […] zur Absicht haben“. (4)

Kants Welt und die physische Geographie

Kants Wissen war äußerst umfassend und beschränkte sich nicht nur auf die Dinge, mit denen er unmittelbar konfrontiert war. So hielt er in Königsberg Vorlesungen über physische Geographie und führte damit die Geographie in den Kreis der akademischen Disziplinen ein. Dabei verblüffte er seine Zuhörer, zu denen auch der junge Johann Gottfried (von) Herder gehörte, mit äußerst klaren Vorstellungen und Beschreibungen ferner Länder und Gebiete. Dieses Wissen hatte er sich durch die Lektüre zahlreicher Reiseberichte angeeignet. (5) Obwohl sich Kant selbst physisch nie weit oder für längere Zeit von seiner Heimatstadt entfernte, reiste er gedanklich sehr weit in die Welt hinaus. Dies hat sicherlich auch sein internationales Denken über das menschliche Zusammenleben und die Moralphilosophie beeinflusst.

Mein persönlicher Bezug

Warum spricht Kant einen aus Istanbul stammenden Österreicher wie mich mit einer wehrhaften, säkularen, freiheitlich-demokratischen Grundhaltung so an, dass ich ihn als Herausgeber den Menschen wieder näher bringen möchte? Ich finde es wichtig, dass man Kant nicht lange studieren muss, um ihn zu verstehen. Es ist schade und bedauerlich, dass Kants Lehren und Thesen heute nur noch einem kleinen akademischen Kreis im Elfenbeinturm intellektuell zugänglich sind. Deshalb ist es mir ein Anliegen, mit diesem Buch die philosophischen Lehren Kants mit den kulinarischen Köstlichkeiten der türkischen Küche zu verbinden, um beides praktisch zu einem sinnlichen Erlebnis zusammenzuführen. Kant selbst war von der unauflöslichen Wechselwirkung beider Dimensionen überzeugt: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind“. Ganz in diesem Sinne sollen seine Küche, sein Wohnraum, seine Tischregeln, sein Name und seine Gedanken, kurz seine Philosophie durch die türkische Küche vermittelt und schmackhaft gemacht werden!

Geboren wurde ich in Sisli, dem ältesten europäischen Stadtteil Istanbuls. Dort verbrachte ich die ersten Jahre meines Lebens, umgeben von sehr liebevollen Menschen, in einem Stadtteil, der früher Konstantinopel hieß. Obwohl meine Familie muslimisch-alevitischen Glaubens ist, hatten wir schon damals sehr gute Beziehungen zu türkischen Juden, Griechen und Armeniern. Meine Familie ging nicht nur ausschließlich in die „Cem-Häuser“ und Moscheen zum Beten und Besuchen, sondern gelegentlich auch in jüdische Synagogen und orthodoxe oder katholische Kirchen.

Synagogen oder Kirchen besuchten wir als Muslime, weil in unserer Familie auch Tempel und Gotteshäuser respektiert wurden und wir uns dort auch sehr wohl fühlten. Besonders gefielen uns die griechisch-orthodoxen Kirchen mit ihren vielen Ikonen, Bildern, den feierlichen und langen Messen und den „Vater unser“-Gebeten. Ich bin auch mit byzantinischer Kirchenmusik aufgewachsen. Das jüdische Glaubensbekenntnis: „Sma Jisrael adonau elohenu adonai echad“ (sefardisch) – „Höre Israel! Der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins“, an den einen, unteilbaren Gott, hatte ich schon als Kind von meinem jüdischen Nachbarn Onkel Isak in Istanbul bei unseren Hausbesuchen immer wieder gehört und so automatisch gelernt.

Ich gebe zu, dass ich schon sehr früh verschiedene Religionen aus nächster Nähe beobachten und erleben durfte. Je älter ich werde, desto mehr betrachte ich dies als die größten Gnadengaben, die ich in meinem Leben empfangen durfte. Meine Eltern haben mir diese Begegnungen ermöglicht, wofür ich ihnen sehr dankbar bin, indem sie es selbst in großer Freiheit vorgelebt haben.

Später habe ich gelernt, dass es in der Transzendentaltheologie nicht darum geht, einen Gottesbeweis zu führen, sondern zu zeigen, wie eine religiöse Erfahrung überhaupt einen Wahrheitsanspruch haben kann.

Jede einzelne Religion soll unter bestimmten Bedingungen ihren Wahrheitsanspruch vertreten dürfen. Wir leben im Jahr 2020 und haben in Österreich eine Verfassung, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Diese Verfassung, die wir als freiheitliche, demokratische und wehrhafte Demokraten schützen müssen, damit alle Religionen und ihre Angehörigen in ihrer Würde und unter dem Schutz der Grundrechte uneingeschränkt leben können, ohne religiöse Unterwanderung des Rechtsstaates, der sich durch Gewaltenteilung auszeichnet, verbindet uns.

Ich möchte diesen Gedanken noch weiter vertiefen. Wie kann der transzendente Gott im Diesseits erkannt werden, obwohl sein Wesen die sinnliche Wirklichkeit transzendiert, also übersteigt?

Eine Antwort gibt der katholische Moraltheologe Karl Rahner: „Was wir transzendentale Gotteserkenntnis oder Gotteserfahrung nennen, ist […] insofern eine aposteriorische Erkenntnis, als die transzendentale Erfahrung des Menschen von seiner freien Subjekthaftigkeit sich immer nur in der Begegnung mit der Welt und vor allem mit der Mitwelt ereignet. […] Dennoch ist die Gotteserkenntnis eine transzendentale, weil die ursprüngliche Verwiesenheit des Menschen auf das absolute Geheimnis ein bleibendes Existential des Menschen als geistiges Subjekt ist.“ [6]

Kants Lieblingsspeise: Fisch Kabeljau (Turska, Türkei)

Gerade in der heutigen Zeit, die leider immer wieder von Intoleranz und Ignoranz geprägt ist, ist es besonders wichtig, nach Gemeinsamkeiten statt nach Unterschieden zu suchen. Diese Gemeinsamkeiten finden sich oft in Dingen, die unbedeutend erscheinen, es aber gar nicht sind. Kants Idee der Tischgesellschaft soll hier als Beispiel dienen. Für den deutschen Philosophen standen Geselligkeit und Unterhaltung im Mittelpunkt der gemeinsamen Mahlzeit – eine Einstellung, die wir auch aus der Türkei kennen. Gleiche Ideen und Vorstellungen können also unabhängig von räumlichen und kulturellen Gegebenheiten vorhanden sein. Das Gemeinsame findet sich oft in den kleinen Dingen des Alltags, denen viel zu selten die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird. Auch über Kants Leibspeise, den Kabeljau, lässt sich auf etymologischer Ebene eine interessante internationale Brücke schlagen. So heißt der Fisch, der bei uns auch als Kabeljau bekannt ist, im Finnischen turska – was auf Kroatisch Türkei bedeutet. In den kontinentalskandinavischen Sprachen Dänisch, Schwedisch und Norwegisch heißt der Kabeljau torsk, was der finnischen Variante sehr ähnlich ist. Die Verbindung zwischen Skandinavien und der Türkei geht aber noch weiter. Nach der altnordischen Mythologie stammen die skandinavischen Götter ursprünglich aus Asien, genauer gesagt aus der heutigen Türkei. Interessanterweise wird der Göttervater Odin in der Forschung oft mit einem türkischen Schamanen gleichgesetzt. Durch ihn und seinesgleichen sind viele türkische Wörter in die skandinavischen Sprachen eingedrungen, allen voran der Name Odin selbst, der sich vom türkischen Wort „Odun“ (Holz) bzw. „Od/Ot/Vot/Vod“ (alttürkisch: Feuer, Schamanenfeuer) ableiten lässt und an den Lebensbaum und die Naturverbundenheit der türkisch-schamanischen Religion erinnert. Natur und Mensch waren für die nordische Bevölkerung ein Herz, eine Seele und mit einer moralischen Verpflichtung verbunden.

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. (…) Zu dieser Aufklärung aber gehört nichts als die Freiheit, und zwar die harmloseste von allen, die nur Freiheit heißen kann, nämlich: von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. (…)“. Wenn nun gefragt wird: „Leben wir in einem aufgeklärten Zeitalter?“, so lautet die Antwort: „Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung.“ Diese Worte Kants sind heute noch genauso aktuell wie zu Lebzeiten des großen Philosophen vor rund 300 Jahren und sollten viel öfter Beachtung finden. Bis wir uns als wirklich aufgeklärte Gesellschaft bezeichnen können, ist es noch ein weiter Weg. Wir als Neue Welt Verlag möchten mit diesem Buch einen Schritt in diese Richtung gehen.

Meine Deutschland-Erfahrungen

Vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr, verbrachte ich mein Leben in Kiel, im hohen Norden von Deutschland. Mir ist die einzigartige Küstenlandschaft der Ostsee mit ihren weiten Stränden, der lieblichen See, aber auch der rauen Sturmflut und ihrer Nebellandschaft sehr vertraut und wunderschön in Erinnerung geblieben. Oft machte mein Vater mit mir, als einzigen Sohn und jüngsten meiner Geschwister, lange Spaziergänge und philosophierte mit mir über Lebensweisheiten als wäre ich schon erwachsen. Er wollte mich alles lehren, was mir im Leben nützlich sein könnte. Er hat dabei oft über den Begriff ahlak gesprochen, was man mit „Moral“ beziehungsweise „Ethik“ übersetzen kann.

Erst später habe ich erfahren, dass in dieser Küstenlandschaft, auf der gegenüberliegenden Seite der Ostsee, im ostpreußischen Königsberg/Kaliningrad Immanuel Kant lebte, dessen Schriften mich schon früh interessierten und in ihren Bann zogen. Im Laufe meines Lebens drängten mich die gesellschaftlichen und religiösen Fragen immer wieder dazu, die kantischen Theorien zu studieren. In meinen verfassten Analysen und Essays in türkischer Sprache zitiere ich den großen Philosophen immer wieder mit großer Freude.

Nun wieder zurück zu meiner Kindheit: Nach diesen langen Spaziergängen mit meinem Vater kamen wir stets zum gemeinsamen Essen nach Hause, welches meine Mutter zubereitete. Wir pflegten, die Hauptmahlzeit des Tages als Familie gemeinsam zu uns zu nehmen.

Beim gemeinsamen Abendessen waren meist meine Eltern, meine beiden Schwestern sowie unsere Nachbarin Oma Eva anwesend. Oma Eva war nicht unsere leibliche Oma, sie wurde von uns jedoch trotzdem so genannt und wie ein Familienmitglied behandelt. Sie hat mit mir seit dem ersten Tag in der neuen Heimat Deutsch gelernt. Oftmals klopfte ich an Oma Evas Tür, weil bei uns noch niemand zuhause war. Ich habe dann schwarzen Tee mit Kuchen bekommen und lauschte den vielen interessanten Geschichten. Dadurch habe ich mich nicht alleine gefühlt. Ich denke aus heutiger Sicht, dass es Oma Eva ähnlich ergangen ist. Das Ganze war in den Siebziger Jahren. Ihr Ehemann war schon länger verstorben und auch ihr Hund hatte sie kurz zuvor verlassen. Somit konnten wir gegenseitig füreinander da sein und eine innige Freundschaft entwickeln. Dank Oma Eva lernten wir auch deutsche beziehungsweise christliche Feste und Bräuche kennen und feierten diese mit ihr gemeinsam, wie beispielsweise Weihnachten. Da ich schon durch die Schule vieles über dieses christliche Fest erfahren hatte und auch weil wir Jesus immer als Propheten sehr geliebt und respektiert haben, feierten wir gemeinsam mit Oma Eva Weihnachten. Und das, obwohl das Geburtsfest Jesu für uns keine religiöse Bedeutung hatte. Weihnachten ist seitdem auch für uns eine Zeit, in der die Familie besonders wichtig ist. Ich glaubte sogar ein paar Jahre lang an den heiligen Nikolaus, da meine Eltern mir dieselben Geschichten erzählten, wie sie meine Schulkameraden erzählt bekamen. Meine Eltern wollten, dass ich mich in der Schule integriert fühle. Außerdem stammt ja der Nikolaus bzw. Paulus sogar aus der heutigen Türkei (Antalya, Tarsus) und auch der Weihnachtsbaum hat übrigens seinen Ursprung in einem urtürkischen Brauch – wie ich später erfahren habe. Der Reformator Martin Luther hat die Weihnachtsfeste aus nordsibirischen und mittelasiatischen Gebieten, die mit den Ungarn nach Europa kamen, zunächst in die protestantischen Wohnstuben gebracht. Von dort verbreiteten sich die verschiedenen Weihnachtsbräuche in ganz Europa und schließlich in die ganze Welt. Bis heute schätze ich dieses Brauchtum sehr. Nicht zuletzt die Tatsache, dass Menschen durch das gemeinsame Essen, Trinken, Beten und Singen an den Festtagen zusammenfinden, spielt für mich eine besonders wichtige Rolle.

In der Grundschule in Kiel war ich mit meiner Lehrerin sehr zufrieden. Ich glaube sie war meine „erste Liebe“. Ich meine das natürlich so, dass ich sehr gerne in die Schule gegangen bin, immer ganz vorne sitzen wollte und meine Lehrerin einfach sehr gern mochte. In der ersten Klasse haben wir, wie das üblich ist, das Alphabet gelernt, einfache Rechnungen durchgeführt und gebastelt. Mein Sitznachbar Thomas war ein sehr guter Freund, den ich sehr schätzte. Ich lernte in dieser Phase meines Lebens sehr viel und ich danke meiner Lehrerin für ihre liebevolle Unterstützung. Durch Personen wie sie habe ich unter anderem meinen großen Respekt und meine Liebe zu Deutschland entwickelt, auch wenn ich immer wieder eine kritische Meinung zu gewissen Ereignissen hatte und habe. So haben mich politische Fragen und Entwicklungen schon früh interessiert und herausgefordert. Konsequenterweise habe ich daher später in Österreich zwei Zeitungen und einen Verlag gegründet, um über alle diese mir so wichtigen Dinge berichten und diskutieren zu können und zusätzlich eine mediale Plattform für Autoren und Wissenschafter zu schaffen.

Die Bundesrepublik Deutschland erlebte nach dem Zweiten Weltkrieg einen enormen Aufschwung und doch spürte man die Spuren des Krieges noch lange. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück und schließe Oma Eva genauso wie die anderen Mitglieder meiner Familie und meine leiblichen Großeltern stets in meine Gebete mit ein. Gegen Türkinnen und Türken hatte die deutsche Generation des Ersten und Zweiten Weltkriegs keine Vorurteile. Vielleicht auch wegen Kemal Atatürk, dem Gründer der modernen Türkei, der das Land zu einer laizistischen Republik ernannt und somit einen modernen Nationalstaat erschaffen hat. Auch war die Türkei ja im Ersten Weltkrieg verbündet gewesen und im Zweiten Weltkrieg neutral geblieben. Es gab von politischer Seite keinerlei Feindschaften. Es wurden in Deutschland die Frauenrechte erweitert und Reformen durchgeführt, von denen viele auch für die Deutschen einen Traum erfüllten. Auch mein Vater, meine Mutter und meine Großmutter haben die Deutschen und Deutschland gemocht.

Genauso war es auch später in Österreich. Wir waren einmal gemeinsam als Familie in Wien. Eine gut situierte Tante hat uns, in dem damals noch sehr armen Wien, in einer Maisonette-Wohnung empfangen. Das war meine erste Begegnung mit Wien…

Meine Großmutter war 1896 geboren. Auch sie hat Österreich sehr geliebt. Sie war einmal in Schönbrunn und hat dort viele Fotos gemacht, die sie uns in Istanbul oft zeigte. Außerdem präsentierte sie uns das Deutsch, das sie dort gelernt hatte – Worte wie Brot und die Zahlen eins bis zehn. Wir haben die Wiener sehr geschätzt, weil sie sehr freundlich zu uns Türkinnen und Türken waren. Damals war das tatsächlich noch so. Man hatte Respekt voreinander und es wurden keine Konflikte geschürt. Die Menschen aus der Türkei waren in Österreich und in Deutschland zeitgemäß und modern. Ich habe all das in guter Erinnerung, weil die Menschen in meiner Umgebung sehr friedliche, liebevolle Brückenbauer waren.

Heute merke ich sehr oft, dass die Worte Friede, Liebe und Brückenbauer inhaltsleer geworden sind und scheinheilig für politische Zwecke inflationär verwendet werden. Es gilt, diese Begriffe wieder mit neuem Inhalt zu füllen.

Diese Einstellung zur Liebe, zum Frieden und zum politischen Brückenbauen sollte man zuerst selbst, im Kampf gegen den inneren Schweinehund gewinnen. Ich gebe gerne zu, dass ich immer wieder kleine Fehler mache, aber zum Glück keine Kardinalfehler. Trotzdem muss ich mich täglich verbessern und täglich an mir arbeiten. Denn auch wenn ich viel Wissen habe, mache ich in der Anwendung Fehler. Ich möchte kein Moralapostel sein, trotzdem sage ich, dass wir uns bemühen müssen und die mit Schweiß erarbeiteten und gewonnenen Rechte und Systeme, wie den Rechtsstaat Österreich, nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen dürfen. Insbesondere in so einem demokratischen Staat wie Österreich ist es eine Frage der politischen Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger, die Grundrechte zu verteidigen. Österreich ist, wie es auch in der Nationalhymne besungen wird, tatsächlich ein sehr „geprüftes Land“ mit all seinen Töchtern, Söhnen und Erfahrungen. Und Österreich steht auch heute noch vor großen Prüfungen. Egal welcher Abstammung wir sind oder welchen Glauben und welche politischen Ansichten wir haben, wir sollten jeden Tag dafür Sorge tragen, einen kleinen Beitrag für das Allgemeinwohl zu leisten. Und sollte uns das auch nicht immer gelingen, dann können wir wenigstens versuchen, uns selbst und unseren Mitmenschen keinen Schaden zuzufügen. Dieser Vorsatz ist für mich wichtig … Wir dürfen nicht auseinanderdividieren, wir dürfen Macht nicht missbrauchen und wir müssen insbesondere einen Staat schaffen, der gegenüber allen Religionen gleiches Recht und gleiche Distanz gelten lässt. Alle Religionen und ihre Vertreter müssen ebenfalls dem Religionsmissbrauch und dem politisieren der Religionen entgegenwirken. Und genau hier gewinnt die Moralphilosophie von Kant wieder ihre Relevanz.

Schließlich war Kant der wichtigste neuzeitliche Philosoph, der versuchte, eine allgemeingültige Formel moralischer Gesetze zu finden. Oft verbindet man mit Ethik umgangssprachliche verkürzte Sätze wie: „Was Du nicht willst, dass man Dir tuʼ, das fügʼ auch keinem anderen zu“. Wie wir bereits in unserer Publikation „Kants Wanderung über das Nebelmeer“ feststellen mussten, stimmen diese Sprichwörter mit den Kant’schen Theorien nur bedingt überein, weil sie diese sehr vereinfachen. So lautet der Kant’sche kategorische Imperativ eigentlich dahingehend, dass man sich so verhalten soll, dass es auch als allgemeines Gesetz gelten kann. Als Kriterium, ob eine Handlung moralisch gut sei, wird hinterfragt, ob sie einer Maxime folgt, deren Gültigkeit für alle, jederzeit und ohne Ausnahme akzeptabel wäre und ob alle betroffenen Personen nicht als bloßes Mittel zu einem anderen Zweck behandelt werden, sondern auch als Zweck an sich.

Anglikanische Christen prägten den Ausdruck der „Goldenen Regel“ zunächst für die in der Bibel überlieferten moralischen Gebote, die das Thoragebot der Nächstenliebe als allgemein gültiges und einsehbares Verhalten auslegen. Aber nicht nur das Judentum und das Christentum, sondern auch die islamische, indische, die jainistische und die buddhistische Religion kennen eine Goldene Regel. Der kategorische Imperativ stellt in diesem Zusammenhang die komplexeste Reflexion einer solchen Goldenen Regel dar und damit einhergehend die philosophiegeschichtlich bedeutendste Prägung eines allgemeingültigen moralischen Prinzips. Die Grundsätze der drei großen Weltreligionen sind eigentlich auf der gleichen Basis wiederzufinden, wenn sie nicht durch Manipulation, Vernebelung und Verzerrung aus dem historisch-kritischen Kontext gerissen werden. Die Verlagsphilosophie des Neue Welt Verlags lautet daher Aufklärung statt Vernebelung, Tiefenschärfe statt Oberflächenpolitur, Empathie statt Egomanie, Auseinandersetzung statt Belehrung, Differenzierung statt Vereinfachung, Analyse statt Infotainment.

Der Neue Welt Verlag will in diesem Sinne zeitgemäße Themen anbieten: Politik, Zeitgeschichte, Religion, Philosophie. Also Wissenswertes aber auch Unterhaltsames. Wir wollen außerdem Autorinnen und Autoren unterschiedlichster Kulturen und Religionen in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, um einen Diskurs für eine offene Gesellschaft zu ermöglichen. Denn in Wirklichkeit, sind wir alle Philosophen. Wer fragt nicht nach dem „wie“ und dem „warum“, nach dem höheren Sinn? Jeder hat sich diese zutiefst menschlichen Fragen schon einmal gestellt. Unsere Bücher sollen jeden Menschen dazu ermuntern, sich nicht einfach mit schnellen Antworten zufriedenzugeben, sondern sich selbst „ein Bild zu machen“.

Damit passt Kant hervorragend in die Verlagsphilosophie des Neue Welt Verlags, die dabei helfen soll, die oft vermeintlichen kulturellen Schranken zu überwinden, damit Hass, Vorurteile und Intoleranz endlich der Vergangenheit angehören. Dieser Herausforderung möchten wir uns stellen, auch wenn uns bewusst ist, dass dieser Weg kein einfacher ist. Wir möchten Brückenbauer zwischen den Kulturen, Religionen und Standpunkten sein. Immanuel Kant soll hier als gutes Beispiel dienen und als Vorbild vorangehen. Er war ein aufgeschlossener Mensch, wie sich schon an den unterschiedlichsten Gästen zeigte, die er zum Essen einlud. Ohne Königsberg zu verlassen, knüpfte er Verbindungen zu fernen Ländern über die Vielfalt, die er in seiner Heimatstadt kennenlernte. Er hieß die Welt und was sie zu bieten hatte willkommen und zeigt uns damit, dass es nicht nötig ist, die Welt zu bereisen, um weltgewandt zu sein. Dafür reicht alleine der Mut, sich auf Neues und bisher Unbekanntes einzulassen.

Die Philosophie des Neue Welt Verlags ist die Verständigung zwischen den Kulturen und Toleranz gegenüber anderen mit Hilfe von Literatur zu fördern. Nur wer sich nicht weiterbildet, hat Angst vor dem Fremden und vor Aufklärung. Literatur hilft dabei, wissend und folglich aufgeklärt und tolerant zu werden. Die Literatur in ihrer Funktion als Medium des gesellschaftlichen Diskurses verschafft uns Zugang zu „neuen Welten“, und zwar im direkten wie im übertragenen Sinn. Wir müssen uns bemühen, auch im Unbekannten das Gute zu erkennen und im Fremden auch Eigenes zu suchen. Kulturelle oder auch religiöse Unterschiede sollten nicht als Schranken gesehen werden, die zur Abgrenzung dienen. Ganz im Gegenteil: je besser sich die Kulturen kennenlernen, desto näher werden sie zusammenrücken! Das ist nicht nur die Grundlage für ein Zusammenleben in Frieden, sondern auch das Humanitätsideal der kantischen Moralphilosophie. Der Fokus sollte dabei auf dem Gemeinsamen liegen, was wir mit unseren Publikationen und speziell mit diesem originellen Kochbuch zum Ausdruck bringen möchten. So sollen türkische Köstlichkeiten im Spiegel von Kants Gedankenwelt eine kulinarische sowie auch philosophische Bereicherung darstellen. Wir wünschen Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, und auch besonders den Hobbyköchinnen und Hobbyköchen, gutes Gelingen und fröhliche Gesprächsrunden mit Ihren erlesenen Gästen.

Ein österreichisches Sprichwort sagt: „Durch’s Reden kommen d’Leut zam.“ Mit dieser genüsslichen Lektüre laden wir auch Sie zum Brückenbau durch gemeinsames Essen und Trinken und vor allem durch empathische Dialoge zwischen den Menschen, den Kulturen und den Nationen ein!

Mit herzlichen Grüßen aus Wien,

Birol Kilic

Hier können Sie das Buch als E-Book lesen.

———————————-

Quellen:

[1] Christoph Wilhelm Hufeland: Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Zweyter Theil. Wien und Prag, 1798. S. 156.

[2] Arsenij Gulyga: Immanuel Kant. Aus dem Russischen übertragen von Sigrun Bielefedt. Frankfurt/Main, 1981. S. 196.

[3] Vgl. Immanuel Kant: Von der Macht des Gemüths durch den blossen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu seyn, von I. Kant. Ein Antwortschreiben an Hrn. Hofr. und Professor Hufeland. In: Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst 5 (1797), 4, S 701–751, hier: S. 729.

[4] Johann Friedrich Herbart (Hg.): Immanuel Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Vierte Originalausgabe mit einem Vorwort von J.F.Herbart. Leipzig 1833. S. 241.

[5] Vgl. https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/kant-immanuel/3975.

[6] Karl Rahner: Grundkurs des Glaubens, 1976, S. 61

Bedeutende Werke Kants

1755: „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des gesamten Weltgebäudes nach Newtons Grundsätzen“

1781: „Kritik der reinen Vernunft“

1784: „Was ist Aufklärung?“ (Artikel in der freigeistigen „Berlinischen Monatsschrift“)

1785: „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“

1788: „Kritik der praktischen Vernunft“

1794: „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“

1795: „Zum ewigen Frieden“

Immanuel Kant: „Zum ewigen Frieden“ (1795)

Der Fanatiker „ist eigentlich ein Verrückter von einer großen Vertraulichkeit mit den Mächten des Himmels. Die menschliche Natur kennt kein gefährlicheres Blendwerk“.

Immanuel Kant: „Versuch über die Krankheiten des Kopfes“ (1764)

„Da die Art, wie Staaten ihr Recht verfolgen, nur der Krieg sein kann – so muss es einen Bund von besonderer Art geben, den man den Friedensbund nennen kann …“

Immanuel Kant: „Zum ewigen Frieden“ (1795)

„Gemütsarten, die ein Gefühl für das Erhabene besitzen, werden durch die ruhige Stille, wenn das zitternde Licht der Sterne durch die braunen Schatten der Nacht hindurchbricht, allmählich in hohe Empfindungen gezogen.“

Immanuel Kant: „Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“ (1764)

„Erhaben ist also die Natur in derjenigen ihrer Erscheinungen, deren Anschauung die Idee ihrer Unendlichkeit bei sich führt.“

Immanuel Kant: „Kritik der Urteilskraft“ (1790)